Die harte Netzwerkforschung ist ein Spätstarter. Der folgende Überblick dient nur zur Erläuterung der These, dass die Rechtstheorie den Anschluss verpasst hat, weil sie sich mit dem Netzwerkbegriff bereits eingerichtet hatte, bevor die Netzwerkforschung etwa ab 1998 abzuheben begann.

Es ist nicht die Absicht, hier die Basics der Netzwerkanalyse darzustellen. Das relevante Wissen ist inzwischen weitgehend konsentiert und geläufig. Das meiste im im Internet zu finden. Wikipedia allerdings enttäuscht. Zur Einführung gibt es bessere Quellen, z. B. Rainer Diaz-Bone, Eine kurze Einführung in die sozialwissenschaftliche Netzwerkanalyse. Eine anspruchsvolle Einführung, die für Rechtstheorie und Rechtssoziologie gedacht ist, Juristen aber am Ende überfordert, bietet das »Network Analysis and Law Tutorial« von Daniel Martin Katz, Michael Bommarito und Jonathan Zelner. Viel gelernt und entnommen habe ich aus dem ersten Teil von Juan Aantonio Almendral, Dynamics and Topology in Complex Networks (Ph.D.Thesis 2006). Auch viele der inzwischen klassischen Originalarbeiten, z. B. von Granovetter, Powell, Milgram, Barabási/Albert und Watts/Strogatz, stehen frei im Internet.

Vorläufer gibt es immer. Das Netzwerk ist ein Ausdruck der Alltagssprache, der schon, bevor er zum Terminus wurde, auch in der Wissenschaft genutzt wurde. Als Vorläufer der exakten Netzwerkanalyse kann die Erfindung des Soziogramms durch Moreno 1934 gelten. Als Terminus wurde der Netzwerkbegriff in den 1960er Jahren in der Sprachwissenschaft geläufig. Dort wurde die Vorstellung von Sprache als einem semantischen Netz entwickelt. Als Autor wird oft Ross Quillian genannt. In den 1970er Jahren tauchte der Begriff häufiger in sozialwissenschaftlichen Arbeiten auf, so in einem Buch von Jeremy Boissevain, Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions. In den 1980er Jahren diente der Begriff des neur(on)alen Netzwerks zur Modellierung von künstlicher Intelligenz z. B. durch Rumelhart, Hinton und Williams. 1990 veröffentlichte Walter W. Powell seinen Aufsatz »Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization« , der lange die Forschungsagenda von Wirtschafts- und Politikwissenschaft bestimmt hat. Schließlich führte Manuel Castells 1996 den Begriff der Netzwerkgesellschaft ein. Aber erst kurz vor der Jahrtausendwende begann die Netzwerkforschung, richtig abzuheben, und nach fünf Jahren war sie auf Ihrem Gipfel angekommen.

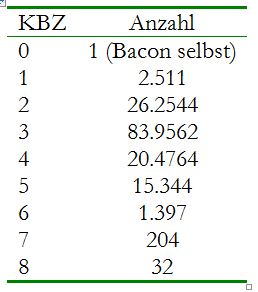

Das Interesse an der soziologischen Netzwerkforschung wurde durch Stanley Milgram und Mark S. Granovetter angefacht. Von 1967 stammt Stanley Milgrams erstes Briefexperiment, mit dem er das Small-World-Problem populär machte. Die Welt, so seine These, sei insofern klein, als jeder mit jedem über sechs Ecken bekannt sei (»six degrees of separation«). Milgram ging davon aus, dass jeder Mensch selbst bis zu 150 Menschen kennt, so dass sich die Zahl der indirekten Bekannten sehr schnell multipliziert. Wenn ich 150 Bekannte habe, die jeder wiederum 150 Menschen kennen, folgt daraus allerdings nicht, dass ich über 150 x 150 = 7.500 indirekte Bekannte verfüge, denn sehr wahrscheinlich sind die meisten Bekannten meiner Bekannten auch mit mir und ebenso untereinander bekannt. Das ist das Phänomen der Clusterbildung. Außerdem bilden die Bekannten einer Person kein einheitliches Netzwerk. Aus Familie, Nachbarschaft, gemeinsamer Schulzeit oder berufliche Kontakten usw. wachsen verschiedene, oft durch soziale Schranken separierte Netzwerke. Dennoch erwies sich Milgrams These empirisch als mindestens halbwegs zutreffend.

Diese Mehrfachbekanntschaften im Cluster bilden die strong ties im Gegensatz zu den relativ wenigen weak ties, nämlich den Beziehungen, die aus der engeren Gruppe herausführen. Deren Bedeutung zeigte Granovetter 1973 in seinem viel zitierten Aufsatz »The Strength of Weak Ties«. Ihm lag eine empirische Untersuchung über den unterschiedlichen Erfolg der Jobsuche entweder über enge Freunde, entferntere Bekannte oder auf dem förmlichen Weg zugrunde mit dem Ergebnis, dass entferntere Bekannte bei der Jobsuche besonders hilfreich sein können. Dieser Effekt ist immer wieder für Folgeuntersuchungen und Pressemeldungen gut.

Grundlage der harten Netzwerkforschung ist die mathematische Graphentheorie. Sie versteht unter einem Netzwerk die Repräsentation beliebiger Objekte wie Menschen, Institutionen, Begriffe oder Internetadressen durch Graphen und Matrizen. Auf dieser Grundlage ist ein ganzer Strauß von Begriffen und Methoden zur Analyse der Struktur von Netzen gewachsen. Die wichtigsten Begriffe sollen hier jedenfalls genannt werden.

Die Elemente oder Objekte, die das Netz bilden, werden gewöhnlich als Knoten bezeichnet, die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen als Kanten. Die Kanten können symmetrisch sein wie zum Beispiel die Distanzen zwischen Punkten auf einer Landkarte. Oder sie sind gerichtet, entweder einseitig wie die Beziehung zwischen Kirchenglocken und der Gemeinde oder bidirektional wie das Gespräch am Telefon. Die Kanten können auch gewichtet sein, je nachdem, ob die Beziehung intensiv oder weniger intensiv ist (strong und weak ties).

Gefragt wird weiter nach der Pfadlänge zwischen den Knoten, also danach, wie viele Zwischenschritte über andere Knoten notwendig sind, um die Distanz zwei bestimmten Knoten zu überwinden. So gibt es in jedem Netzwerk eine maximale und eine durchschnittliche Pfadlänge.

Besonderes Interesse gilt dem Grad eines Knotens, der Frage nämlich, wie viele Verbindungen zu anderen Knoten er auf sich zieht.

Die Verclusterung eines Netzwerks bildet ein Maß dafür, wieweit alle theoretisch denkbaren Verbindungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, wieweit also jeder mit jedem im Netz in Beziehung steht. Ähnlich, aber nicht identisch ist die Transitivität der Beziehungen. Die Idee kommt ursprünglich aus der Soziologie. Wenn von zwei Freunden, Primus und Secundus, Primus mit einer dritten Person (Tertius) befreundet ist, dann bilden sie ein kleines Netzwerk. Oft liegt es dann aber so, dass nicht nur Primus, sondern auch Secundus mit Tertius befreundet ist. Dann ist das Triple, so sagt man, transitiv. Vollständige Transitivität ist in einem sozialen Netzwerk eher der Ausnahmefall.

Netzwerke können von vornherein kettenförmig, sternförmig oder pyramidal angelegt sein. Sie können auch im Verlauf Konnektivitätsmuster entwickeln, aus denen sich die Zentralität eines oder mehrerer Knoten ergibt. Es sind dazu Zentralitätsmasse entwickelt worden, die den Verknüpfungsgrad, Pfadlängen und das Gewicht von Beziehungen kombinieren, um die Zentralisierung von Netzen vergleichbar zu machen.

Die typische Vorstellung geht wohl dahin, dass ein Netz aus gleichartigen Elementen besteht. Viele soziale Netzwerke bestehen aber aus zweierlei (oder gar mehr) Elementen. Das gilt etwa für Mitgliedschaftsnetzwerke. Individuen sind Mitglied vieler Gruppen. Sie haben nicht nur ein persönliches Egonetzwerk, also Beziehungen zu anderen Individuen, sondern auch ein Netzwerk von Mitgliedschaften (Sportverein, Kirchengemeinde, Partei, Gewerkschaft usw.) Wenn man die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Elementtypen betrachtet, spricht man von bipartiten Netzwerken.

Weil in der Rechtstheorie vom Netz der Netzwerke geschrieben wird, ist schließlich erwähnenswert, dass sich Teile als Netzes als Subnetz darstellen lassen. Die Subnetze sind dann Cluster in einem größeren Netz, die untereinander nur schwach verbunden sind. Das hat etwa zur Folge, dass der Zusammenbruch eines Subnetzes nicht zum Zusammenbruch des ganzen Netzes führen muss. Soviel zur Terminologie.

Ein entscheidender Fortschritt ergab sich aus der Behandlung der von der Soziologie aufgeworfenen Fragen mit mathematischen Methoden. Der Soziologe Duncan J. Watts und der Mathematiker Steven H. Strogatz wollten eigentlich erklären, wie sich Epidemien ausbreiten oder wie ein Schwarm von Baumheuschrecken es schafft, dass alle gleichzeitig zirpen. Sie ließen sich dabei von Milgrams Small-World-Problem inspirieren. So gelang ihnen 1998 die Verbindung bestimmter Netzwerkeigenschaften mit dynamischen Systemvorgängen wie der Verbreitung von Informationen, von Krankheiten oder von cascading failures. Watts und Strogatz verglichen zunächst in Modellrechnungen Zufallsnetzwerke mit solchen mit starkem Clustering. Bereits 1960 hatten Paul Erdös und Alfred Rényi sich mit der Verteilung der Kanten zwischen den Knoten in einem Zufallsnetzwerk befasst. Watts und Strogatz fanden nun, dass sich beispielsweise eine Infektion in einem Zufallsnetzwerk schnell in alle Richtungen ausbreitet und alle Knoten erreicht. Dagegen zeigte sich, dass Krankheiten in geclusterten Netzwerken mit kurzen Pfadlängen sich kaum über das Cluster hinaus verbreiten. Das war eigentlich nicht anders zu erwarten. Aber neu war die Erkenntnis, dass es ausreicht, wenn nur wenige Knoten aus dem Cluster heraus mit anderen verbunden sind, um eine Krankheit beinahe genauso schnell zu verbreiten wie in einem Zufallsnetzwerk. Damit hatten sie eine mathematische Lösung des Small-World-Problems gefunden, die sie an empirischen Untersuchungen bestätigen konnten. Die Lösung liegt darin, dass in den meisten Clustern eine oder wenige Personen zugleich an weit ausgreifenden Netzwerken beteiligt sind. Sie unterhalten die weak ties, sind in ihrer Umgebung sozusagen als Kosmopoliten bekannt und werden für die Weiterleitung angesprochen.

Auch Watts und Strogatz gingen, wie bis dahin üblich, davon aus, dass die Verbindungen in komplexen Netzwerken einer Zufallsverteilung folgen (die als Poisson-Verteilung geläufig ist). Die Graphik zeigt eine Glockenkurve. Die meisten Knoten verfügen etwa über die gleiche Anzahl von Kanten. Nur wenige Knoten haben überdurchschnittlich viele oder sehr wenige Verbindungen. Die Konnektivität in modellhaften Small-World-Netzwerken, die wie gesagt starke Clusterbildung und kurze durchschnittliche Pfadlängen aufweisen, zeigt eine exponentielle Wahrscheinlichkeitsverteilung, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Knoten eine Verbindung zu einem bestimmten anderen hat, fällt exponentiell mit der Größe des Netzwerks.

Als Barabási und Albert 1998 begannen, das Internet als Netzwerk zu analysieren, erwarteten sie auch dort eine entsprechende Verteilung der Links. Sie vermuteten, dass jeder User bei der Verlinkung seiner Seite seinen individuellen Interessen folgen und sich daraus eine Zufallsverteilung der Links über die riesige Anzahl verfügbarer Knoten ergeben würde. Im Internet stießen Barabási und Albert jedoch auf ein anderes Verteilungsmuster. Über 80 % der Webseiten waren höchstens vier Mal verlinkt. Eine winzige Minderheit dagegen, nämlich weniger als 0,01 % aller Knoten, hatten mehr als 1000 Links auf sich gezogen. (Später wurden sogar Webseiten mit mehr als 2 Millionen Links gefunden.) Die Auswertung der Zahlen zeigte, dass die Verteilung der Links einem Potenzgesetz (power law) folgt. Sie unterscheidet sich von der Normalverteilung dadurch, dass die Masse der Werte sich nicht in der Nähe des Durchschnitts hält, sondern dass Extremwerte auftreten, die Masse der Werte aber weit unter dem Durchschnitt liegt. Ein Beispiel ist die Vermögensverteilung in den Industriestaaten. 2007 verfügten in Deutschland 10 % der Erwachsenen über 61,1 % des Gesamtvermögens, die obersten 5 % über 46 % und das oberste Prozent über etwa 23 %. Dagegen lag die große Masse der Bevölkerung weit unter dem Durchschnittswert von 88.000 Euro. Die Vermögensverteilung ist also keine Normalverteilung, bei der – wie z. B. bei der Größe von Bäumen oder von Menschen – die Mehrheit nahe am Durchschnitt liegt, und die keine Ausreißer kennt. Im Internet dagegen gibt es wenig Durchschnittsknoten. Die Zahl der eingehenden Links fällt extrem stark ab. Wenige Hubs ziehen die Masse der Verbindungen auf sich und die andern bilden den so genannten long tail.

Ähnliche Verteilungsmuster fanden Barabási und Albert bei anderen realen Netzwerken, etwa unter Hollywood-Schauspieler oder bei Zitationsnetzwerken von Wissenschaftlern. Netze mit dieser Eigenschaft werden scale-free (skalenfrei oder skaleninvariant) genannt, weil die Verteilung unabhängig von einem inneren Maßstab des Netzwerks ist. Dazu muss man sich vorstellen, dass manche Systeme nicht mehr funktionieren, wenn sie zu groß werden. Menschen wiegen selten mehr als 150 kg. Steigt das Gewicht weiter, werden sie bewegungsunfähig und schließlich versagen die Körperfunktionen. Statistisch gesehen gibt für das Körpergewicht von Erwachsenen eine Art Normalverteilung. Analog liegt es mit Bäumen oder Hochhäusern. Bäume wachsen nicht in den Himmel, und Häuser kann man nicht beliebig hoch bauen. Irgendwann würden unter ihrem Eigengewicht zusammenbrechen. Dagegen scheint dem Wachstum von Städten oder Staaten – und auch des Internet – keine natürliche Grenze gesetzt zu sein. Sie sind größenordnungsunabhängig = skalenfrei.

Die Frage ist natürlich, warum sich in realen Netzen die Masse der Verbindungen auf wenige Superknoten konzentriert. Dafür gibt es zwei Erklärungen, deren zweite das Gewicht der ersten verstärkt. Die Modellvorstellung von Zufallsnetzwerken geht davon aus, dass das Netz fertig ist. Reale Netze wachsen jedoch meistens aus sehr kleinen Anfängen. Das hat zur Folge, dass die älteren Knoten größere Chancen haben, Verbindungen von neuen Teilnehmern auf sich zu ziehen. Die zweite Erklärung ergibt sich daraus, dass die Netzknoten unterschiedliche »Tauschwerte« besitzen. Die Beziehung zu einem prominenten Knoten verspricht größeren Gewinn als die Anknüpfung bei einem Nobody und wird deshalb vorgezogen (preferential attachment). Die Prominenz eines Knotens steigt nicht zuletzt mit der Zahl seiner Verbindungen. Daraus ergibt sich, dass die Großen noch größer werden (the rich get richer). Es gilt das Prinzip der Vorteilsakkumulation (accumulated advantage; Matthäus-Prinzip).

Viele, aber nicht alle realen Netze sind in diesem Sinne skalenfrei. Künstlich aufgebaute Netze (Autobahnnetze, Eisenbahnnetze oder Elektrizitätsnetze) zeigen meistens eine Normalverteilung. Die Frage ist natürlich, was für soziale Netzwerke gilt. Eine allgemeine Regel gibt es anscheinend nicht, denn was für das Internet gilt, wenn man es denn als soziales Netzwerk ansieht, gilt kaum für Kleingruppen.

Mit einer zusammenfassenden Arbeit von Réka Albert und Albert-László Barabási von 2002 war die Entwicklung der harten Netzwerkforschung zunächst abgeschlossen. Schnell folgten einige Bücher, welche die Ergebnisse popularisierten.

Auf der Grundlage der soweit konsolidierten Netzwerktheorie starteten Christakis und Fowler 2002 eine groß angelegte empirische Untersuchung an Hand der Daten der Framingham-Studie, die sie 2009 in einem Buch dokumentierten, das dem Interesse an Netzwerken noch einmal neuen Schub gab. Ein wichtiges Ergebnis: Der persönliche Einfluss reicht nur über drei Grade der Bekanntschaft. Die Untersuchung bietet damit eine gewisse Bestätigung für die so genannte Dunbar-Zahl, die besagt, dass die Evolution den Menschen so ausgestattet hat, dass er nur zu etwa 150 anderen persönliche Beziehungen unterhalten kann. Vor dem Hintergrund der neuen Netzwerkforschung entdeckte man nun aber auch die Bedeutung der Arbeiten von Oliver Williamson und vor allem von Elinor Ostrom, die eigentlich schon aus den 1980er und den 1990er Jahren stammen. Der Nobelpreis für Williamson und Ostrom und die Veröffentlichung des Buches von Christakis und Fowler löste 2009 noch einmal eine Popularisierungswelle aus.

In der Rechtstheorie ist die harte Netzwerkforschung bislang kaum rezipiert worden. Volker Boehme-Neßler hat es versucht. Das Ergebnis überzeugt mich nicht. Darüber mehr in einem neuen Eintrag. Vorher müsste ich eigentlich über ein ganzes Bündel von empirischen Untersuchungen berichten, welche die Methoden der Netzwerkforschung auf Rechtsthemen anwenden. Wenn ich dazu keine Zeit oder Lust habe, werde ich mich mit Fundstellennachweisen begnügen.

Nachtrag vom 22. 6. 2012:

Aus einer Pressemitteilung vom 21. 5. 2012 erfährt man aus der Universität des Saarlandes, dass sich die Informationen in sozialen Netzwerken noch schneller verbreiten, als in Netzwerken, in denen jeder mit jedem kommuniziert, oder deren Struktur völlig zufällig gewachsen ist.« Der Grund dafür, heißt es, »sei das Zusammenspiel zwischen sehr gut und gering vernetzten Personen. »Eine gering vernetzte Person hat natürlich viel schneller ihre wenigen Kontakte informiert«, so Friedrich. Es sei jedoch auch nachweisbar, dass sich unter solchen Kontakten immer sehr gut vernetzte Personen befinden, die wiederum von sehr vielen Personen angefragt würden. Auf diese Weise werde in rasender Geschwindigkeit jeder über die Neuigkeit informiert, so Friedrich. Um das Beziehungsgeflecht in einem realen sozialen Netzwerk zu abstrahieren, nutzten die Forscher sogenannte ›Preferential Attachment Graphs‹ als Netzwerk-Modell. Es beruht auf der Annahme, dass sich neue Mitglieder eher mit bereits bekannten Personen vernetzten als mit unbekannten.« So schrecklich neu klingt das nicht.

Ähnliche Themen